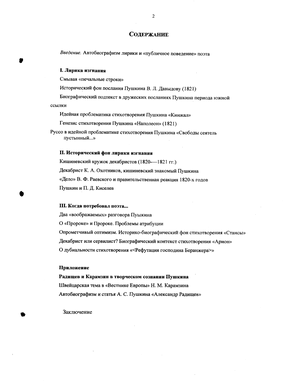

Содержание к диссертации

Введение. Автобиографизм лирики и «публичное поведение» поэта

I. Лирика изгнания

Смывая «печальные строки»

Исторический фон послания Пушкина В. Л. Давыдову (1821)

Биографический подтекст в дружеских посланиях Пушкина периода южной ссылки

Идейная проблематика стихотворения Пушкина «Кинжал»

Генезис стихотворения Пушкина «Наполеон» (1821)

Руссо в идейной проблематике стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...»

П. Исторический фон лирики изгнания

Кишиневский кружок декабристов (1820—1821 гг.) Декабрист К. А. Охотников, кишиневский знакомый Пушкина «Дело» В. Ф. Раевского и правительственная реакция 1820-х годов Пушкин и П. Д. Киселев

III. Когда потребовал поэта...

Два «воображаемых» разговора Пушкина

О «Пророке» и Пророке. Проблемы атрибуции

Опрометчивый оптимизм. Историко-биографический фон стихотворения «Стансы»

Декабрист или сервилист? Биографический контекст стихотворения «Арион»

О дубиальности стихотворения «<Рефутация господина Беранжера>»

Приложение

Радищев и Карамзин в творческом сознании Пушкина

Швейцарская тема в «Вестнике Европы» Н. М. Карамзина Автобиографизм и статья А. С. Пушкина «Александр Радищев»

Заключение

Введение к работе

АВТОБИОГРАФИЗМ ЛИРИКИ И «ПУБЛИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» ПОЭТА

Полуторастолетний опыт комментирования пушкинской лирики показал, что в творческой биографии поэта возникали ситуации, когда характер бытования (а подчас и история создания) некоторых стихотворений и публичное поведение Пушкина были подчинены некоей общей задаче. Мы не решились определить этот феномен единства творчества и поведения поэта как «жизнетворчество» и ограничились употреблением более нейтрального термина «автобиографизм». Ведь жизнетворчество предполагает в сущности реализацию поэтом единой эстетической задачи на протяжении всей жизни, между тем мы выделили только локальные, ограниченные определенными временными рамками ситуации, причем реализуемые в них задачи, далеко не всегда имели эстетический характер. Назовем хронологические границы рассмотренных нами периодов: от марта 1820 года до отъезда Пушкина из Петербурга в мае того же года; от отъезда из Петербурга до марта 1821 года; 1823 год; от сентября до ноября 1826 года; от начала 1827 года по 1828 год включительно.

Хотя эти периоды интенсивно сменяют друг друга, они объединяются в один большой по временной протяженности отрезок, который мы вполне можем рассматривать как целую эпоху в жизни Пушкина: с весны 1820 года (момента высылки поэта из Петербурга) до конца 1828 года, когда поведение поэта перестает носить ярко выраженный публичный характер.

Таким образом, под автобиографизмом мы понимаем подчинение творческой биографии некоторой общей задаче (в рамках определенного периода жизни поэта). Авторская репрезентация художественного произведения в этих условиях как бы приравнивается некоторому публичному поступку. И, конечно, небольшие лирические стихотворения (идет ли речь о Пушкине или каком-либо другом поэте) легче соответствовали автобиографическим задачам, чем большие произведения, потому что их смысл было легче направить в русло желательной перцепции. Впрочем, реконструкция автобиографического сходства, или даже единства, может быть затруднена и потому, оно, это единство, может и не эксплицироваться автором. В тех же случаях, когда оно все-таки находит себе выражение, эта манифестация представляет собой нуждающийся в комментировании артефакт.

Пресловутое «непонимание» современниками пушкинского творчества вызвано в том числе и этим обстоятельством. Однако помимо такой «объективной» затрудненности (а подчас и невозможности), следует отметить и нежелание современников воспринимать творчество Пушкина в автобиографическом ключе, обусловленное распространенным мнением о том, что масштаб личности поэта не соответствовал масштабу его творчества. А. С. Хомяков, знавший Пушкина хорошо, но не близко, выразил это в письме И. С. Аксакову: «Вглядитесь во все беспристрастно, и вы почувствуете, что способности к басовым аккордам недоставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или слишком развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения (Пушкин измельчал не в разврате, а в салоне). Оттого-то вы можете им восхищаться или лучше не можете не восхищаться, но не можете ему благоговейно кланяться»1. Значительно менее корректно, чем Хомяков, личность Пушкина противопоставил его литературному таланту другой современник поэта, император Николай. После смерти поэта, отвечая на замечание И. Ф. Паскевича («Жаль Пушкина, как литератора, в то время когда его талант созревал, но человек он был дурной»2), император писал: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается будущее, а не прошедшее»3.

Близкие друзья поэта, которые были лучше осведомлены о мотивах поведения Пушкина, считали, что они выполняют пушкинский завет, скрывая эти мотивы от широкой публики. Именно этой цели — обойти определенные обстоятельства жизни поэта — был посвящен первый посмертный биографический очерк о Пушкине П. А. Плетнева4. Тогда это было понятно и извинительно, учитывая, что Плетнев писал свой очерк в обстановке сплетен вокруг имени поэта. Однако и в дальнейшем, в начале пятидесятых годов, Плетнев, как отметил Л. Н. Майков, «не решился взяться за перо, чтобы изложить свои собственные воспоминания, как можно было бы ожидать от его дружбы»5. Нежелание Плетнева писать о Пушкине Майков объяснял никак не отсутствием уважения к личности поэта, подчеркивая, что «чувство, которое питал Плетнев к дорогому покойнику, нельзя назвать иначе, как обожанием.

Казалось, все одинаково нравилось Плетневу в личности Пушкина»6. Нежелание близких друзей поэта делиться подробностями его жизни мотивировалось ими тем, что они, таким образом, выполняли волю покойного Пушкина (как им казалось). Это хорошо прочувствовал на себе первый биограф поэта П. В. Анненков, с трудом собирая материалы о жизни поэта. «Анненкова я тоже знаю, — писал М. Н. Погодину С. А. Соболевский 15 января 1852 года, — но с сим последним мне следует быть осторожнее и скромнее, ибо ведаю, сколь неприятно было бы Пушкину, если бы кто сообщил современникам то, что писалось для немногих или что говорилось или не обдумавшись, или для острого словца, или в минуту негодования в кругу хороших приятелей»7. Впрочем, Анненкова не нужно бьшо призывать к скромности, он сам считал нужным хранить биографию Пушкина в необходимой строгости, в чем и сознавался И. С. Тургеневу: «Нечего больно зариться на биографию. Есть кое-какие факты, но плавают они в пошлости»8. В специальной записке, адресованной министру народного просвещения А. С. Норову, Анненков писал, «что цель биографии также заключается и в том, чтоб указать примерное религиозное и нравственное направление Пушкина во второй половине его жизни» . Усилия Анненкова даром не прошли и получили одобрение главного ревнителя памяти Пушкина, Николая I, вследствие чего и стало возможной публикация знаменитой биографии («Согласен, но в точности исполнить, не дозволяя отнюдь неуместных замечаний или прибавок редактора» — таков был вердикт, вынесенный императором ). Значительно менее успешными в 1850-е годы бьши публикаторские усилия другого великого собирателя биографических материалов о Пушкине, П. И. Бартенева. В отличие от аристократически настроенного Анненкова, он не боялся записывать откровенные рассказы современников, но чем откровеннее были рассказы, тем позже они публиковались.

Бартенев был едва ли не первым, применившим в пушкиноведении «биографический» метод, за что век спустя ему изрядно досталось от исследовательницы-пушкинистки, обвинившей Бартенева в том, что его «историко-литературные толкования сводятся к стремлению установить биографический эквивалент»11. Иными словами, Бартенев любил иллюстрировать свои биографические этюды о Пушкине строками его произведений, фактически уравнивая их с биографическими свидетельствами современников. Можно не соглашаться с тем, как это делал Бартенев, но нельзя не признать, что биографический метод Бартенева — шаг вперед по сравнению с позицией Анненкова, предпочитавшего сознательно обходить многое в биографии поэта. К тому же подчас наивно ставя в один ряд произведения Пушкина и его поступки, Бартенев прозревал имевшую место в определенных ситуациях общность их эстетической природы. И в этом отношении позиция Бартенева отличалась от точки зрения многих современников поэта, поскольку множественность и частая сменяемость «поведенческих установок» Пушкина заставляла даже самых прозорливых и доброжелательных из них полагать, что единства между творчеством поэта и его жизнью нет, и что поступки поэта определены не жизненной и творческой сверхзадачей, какой бы она ни была, а стихийной волей обстоятельств.

Концентрированным выражением такой точки зрения явилось мнение Вяземского. П. А. Плетнев делился им с Я. К. Гротом: «Вяземский много, умно и откровенно говорил со мной о Пушкине-покойнике. Отдавая всю справедливость его уму и таланту, он находил, что ни первая молодость его, ни жизнь вообще не представляют того, что бы внушило ему истинное уважение и участие. Виною — обстоятельства, родители, знакомства и дух времени. Но Лермонтов, поэт, за дуэль с сыном Варанта сосланный из Гусарского полка на Кавказ, конечно, еще меньше Пушкина заслуживает соучастия к судьбе своей, потому что Пушкин действовал не в подражание кому-либо, а по несчастному стечению обстоятельств, соблазнивших его, Лермонтов же гонится за известностью в роли Пушкина, — и тем смешон» .

Из этого отзыва можно вывести следующее: во-первых, жизнь Пушкина вообще не представляет того, что может внушать «уважение и участие»; во-вторых, жизнь эта сама по себе не выражает никакой творческой интенции Пушкина, поскольку действовал поэт не в силу эстетических «сверхзадач», «а по стечению обстоятельств»; и в-третьих, парадоксальным образом Вяземский ощущает наличие некоторой «роли», которую Пушкину не удалось «сыграть», и которую так «смешно», по его мнению, играет Лермонтов.

Для Вяземского, так же, как для других современников поэта, было характерно желание вывести автобиографическую составляющую (т. е. все, что связано с поведением поэта) за рамки эстетического осмысления его художественного творчества. При всех оговорках, которые при этом делаются, такой подход не только существенно обедняет восприятие творчества Пушкина, но и снижает общественный статус его поэзии, поскольку социальная оценка «поведения» была важнейшей составляющей оценки «образа поэта».

В истории русской литературы говорить о значении поведения писателя стало возможным с середины XVIII века, когда туда пришло значительное число, так сказать, «независимых» дворян, прежде всего А. П. Сумароков и поэты его школы (и шире, составившие круг журнала «Полезное увеселение» и кружок М. М. Хераскова); позднее Г. Р. Державин и члены кружка Н. А. Львова, а в преддверии пушкинской эпохи — И. И. Дмитриев. Для всех них поэзия была не службой, а просвещенным досугом, «отдыхом». Этим они отличались от небольшого числа поэтов, таких как М. В. Ломоносов, В. П. Рубан, В. П. Петров, для которых занятие литературой было «трудом», за который полагалось материальное вознаграждение, в том числе в виде государственного жалованья. Литераторы «труда» получали дворянство по чину, или, как Рубан, происходили из малообеспеченных дворянских семей. Поэты «отдыха», напротив, принадлежали к родовитым богатым дворянским родам, хотя были и весьма показательные исключения, в первую очередь — Державин. Для поэтов-дворян важнейшей духовной ценностью была независимость их поэтического самовыражения, залогом чему было не только то, что они занимались поэзией исключительно как «досугом», как «отдыхом» от государственной службы, но и то, что занятия эти ограничивались рамками закрытого для посторонних дружеского круга. Здесь нам хотелось бы привести сравнение из совершенно другой эпохи (переклички с которой, тем не менее, явно или незримо присутствуют в культуре всего Нового времени). Мы имеем в виду эпоху Древнего Рима. Вот описание ситуации, сложившейся в римской литературе накануне Золотого века императора Августа, сделанное М. Л. Гаспаровым, которое, на наш взгляд, можно целиком отнести к русской литературе допушкинской эпохи:

«Решающим моментом в повышении статуса поэта в эпоху, предшествующую Золотому Веку Августа, стало освоение досуга (otium). До этого времени социальный статус поэта был еще низким, а сама поэзия не свободна от "клиентской комплиментарное™" ... В обществе положение поэта теперь означало положение человека, обладающего досугом, т. е. или политика в промежутке между делами, или в отставке после дел; или имущего человека, сознательно уклоняющегося от общественной деятельности; или молодого человека, по возрасту и социальному положению еще не приступившему к ней ... Это противоположность той фигуре стихотворца-драмодела, зарабатывающего пером, которую мы знаем по предыдущему периоду; теперь, даже если поэт-всадник Лаберий развлекается, сочиняя мимы, то выйти на сцену, признав тем самым свою причастность к коллегии «писцов и лицедеев» ... для него позор. Социальная ячейка, предпочитаемая поэзией нового типа, — дружеский кружок: negotium сводил людей в более широкие социальные объединения, otium в более узкие»13.

Итак, выражаемая поэтами-дворянами XVIII века, поэтами «досуга», идеологическая позиция была не просто сословна, она позволяла себе быть субъективной и биографически обусловленной. Именно в закрытых дворянских кружках и салонах в постоянном литературном общении сложился особый тип автобиографизма, когда единство творчества и личности поэта могло быть понятно только для посвященных.

Среди поэтов недворянского круга особая автобиографическая составляющая была характерна только для Ломоносова, претендовавшего на профетическую роль и писавшего стихи (при всей барочной условности их библейской образности) для Вечности и делавшего исключение лишь для императриц (как наместницам Всевышнего на земле). Поэтому автобиографизм Ломоносова особого рода, он не кружковый, а вселенский, надсословный, отличающийся от «клиентской» позиции В. К. Тредиаковского и дворянской Сумарокова — других претендентов этой эпохи на профетическую роль.

Профетические наклонности Ломоносова сочувственно воспринимались современниками, и ему первому (и едва ли не единственному поэту XVIII века) удалось преодолеть дихотомию «труда» — «отдыха». Сама установка на профетизм, конечно, сыграла в этом определенную роль, поскольку поэт-пророк, даже находясь на государственной службе, выполняет более высокий заказ, нежели государственный. Однако усилия других русских поэтов, активно обращавшихся к библейской теме, не заставили современников видеть в них «пророков». Происходило это потому, что они не смогли «подкрепить» свои профетические претензии соответствующим поведением, предполагающим независимость и соответствующую дистанцию по отношению к власти. В XVIII веке это удалось только Ломоносову. В ситуации вокруг камер-юнкерства и перлюстрации его переписки с женой, Пушкин процитировал Ломоносова в письме графу И. И. Шувалову (которое, как предполагал поэт, должен был прочитать сам император) как пример такого поведения. Последнее обстоятельство указывало на то, что «ломоносовская» модель поведения была актуальна для Пушкина в 1830-е годы.

Весьма актуален был для Пушкина и опыт другого поэта, Г. Р. Державина, сделавшего неудачную попытку объединить в своих творческих установках сословно-дворянское с профетическим сделал Державин. Конечно, в главном он позиционировал себя как типичный поэт «отдыха», так из его «Записок», написанных на закате жизни, можно понять, что их автор высокого уровня чиновник, а не поэт. Однако занятию поэзией уделено мало места в жизнеописании Державина не вследствие недооценки им поэзии или собственной значимости как поэта; все дело в том, что писание стихов не относилось Державиным к числу служебных дел, несмотря на то, отметим мы про себя, что без них его карьера была бы невозможна. Поэзия относилась им к сфере высокого досуга, к области «частного», и как поэт Державин выступал только в кругу близких друзей, а в обществе утверждал себя как чиновник государственного уровня.

В то же время в начале 90-х годов Державин выступил как автор произведений профетического характера, из которых ода «Властителям и судиям» имела значительный общественный резонанс и даже вызвала недовольство императрицы к большому ужасу самого поэта, поспешившего дезавуировать негативное впечатление, произведенное этим стихотворением. Последнее обстоятельство, конечно, не способствовало его утверждению в роли пророка — псалмопевца в общественном мнении. Современники без сочувствия восприняли профетические притязания Державина. И это определялось тем, что поведение поэта не представлялось им достаточно независимым. Распространено было мнение о сервилизме Державина, что, по всей видимости, и дало пищу чудовищной инсинуации о том, что именно Державин, получивший «Путешествие» от самого Радищева, прочитал повесть, пришел в ужас и донес о сочинении императрице. Пушкин был не единственным, кто в это поверил.

Именно после неудачной попытки выступить в роли пророка, пришедшейся на начало 90-х годов, Державин еще более резко, чем раньше стал утверждать принципиальную двойственность своего поведения, разделяя, как в послании «Храповицкому», свои «слова» («творчество») и «дела» (биографию). Формула Державина «За слова — меня пусть гложет, За дела — сатирик чтит» вызвала возражение Пушкина, утверждавшего «слова поэта суть уже дела его». Но конечно, и это была попытка взглянуть на предшественника с точки зрения актуальной для Пушкина творческой практики; косвенное свидетельство в пользу того, что и державинская позиция, как и позиция Ломоносова, для Пушкина не отошла в область «истории литературы».

В конце жизни Державин стал работать над созданием себе образа поэта в духе требуемой новой эпохой цельности. Но и эту задачу ему решить не удалось, в том числе потому, что постаревший поэт захотел придать своей угасающей литературной деятельности статус возвышенного «труда» в жестких рамках «Беседы любителей русского слова», где поведение участников заседаний не носило спонтанного и, следовательно, творческого характера, тогда как синтез жизни и творчества оказывался возможен только если сферой его реализации оказывалась сфера частной жизни и «досуга».

Начало Александровского царствования стало временем, когда литература вышла из границ закрытых кружков и перешла в более открытые сферы дворянской, а затем и общенациональной жизни. Занятие поэзией само по себе из средства проведения досуга рафинированного дворянства стало обычным делом для широкого круга дворян.

Всеобщий интерес к поэзии, и вообще словесности, значительно укрепил и расширил книжный рынок. Занятие литературой стало приносить доход, социальный статус писателя повысился; дворяне стали заниматься литературным и издательским трудом, хотя для большинства из них он не заменил государственную службу, а сосуществовал с нею. Пример Карамзина, нигде не служившего, но бывшего личным другом императора и отказавшегося от поста товарища министра просвещения, чтобы сохранить независимость, еще более укрепил статус писателя в общественном сознании. Стало возможным быть профессиональным писателем, сохраняя при этом независимость. Залогом этой независимости и ее источником становился книжный рынок. Появилось много примеров тому, как высокого рождения дворянин профессионально занимается писательским трудом; наиболее яркий пример тому — литературная деятельность князя Вяземского. Противопоставление «труда» и «отдыха», характерное для литературы XVIII века, стало отходить в прошлое, поэзия сосредоточилась не в салонах, а в журналах. Соответственно меняется тип писательского автобиографизма, единство поведения и личности, открытое ранее для узкого круга, стало важнейшим слагаемым «образа поэта», сознательно ориентированного на массовое читательское сознание.

Поведение в обществе и весь образ жизни Карамзина, первого дворянского профессионального писателя, в первую очередь определили тот инвариант «образа поэта», который сложился в русской литературе в концу первой четверти XIX века. Карамзин сам дал и теоретическое обоснование тому, какие качества необходимы человеку, собирающемуся посвятить свою жизнь литературе. Заключительная строка из статьи Карамзина «Что нужно автору» — «Плохой человек не может быть хорошим писателем»14 — стала лозунгом русского романтического жизнестроительства.

Именно в первой четверти XIX века, когда до начала 1820-х годов власть не вмешивалась в литературу, а ситуация на книжном рынке была благоприятна для читателей и издателей, противопоставление «труда» и «отдыха», характерное для предыдущей эпохи, стало отходить в прошлое. Более того, возникло представление, что произведения хороших писателей должны раскупаться. И тогда издатели стали бороться за тиражи, а поэты работать над созданием своих образов, которые должны были быть одновременно индивидуальны и легко узнаваемы. В виду же особого интереса массового читателя к личной жизни популярных литераторов, продуцируемые последними образы поэтов обязательно включали в себя элементы их собственной биографии, что, как правило, закреплялось портретами и поэтической формулами.

В обществе поведение поэта должно было соответствовать образу, который закреплялся за ним в читательском сознании, отступления не прощались. Так, например, В. А. Жуковский стал объектом злой эпиграммы А.

А. Бестужева «Из савана оделся он в ливрею», за то, что, по мнению последнего, образ жизни Жуковского-придворного перестал соответствовать образу Жуковского-«поэта-христианина» и «штабс-капитана, Гете, Грея». В 1831 году за стихи, посвященные взятию Варшавы, Вяземский назвал Жуковского «шинельным поэтом» («стихотворцы, которые ходят в Москве в шинели по домам с поздравительными одами»15).

Реакция Бестужева и Вяземского указывает на «конец прекрасной эпохи», когда цельность образа поэта определялась исключительно творческими усилиями самого поэта. В условиях все возрастающего вмешательства власти в литературу соблюсти эту цельность оказалось невозможно.

Парадоксальность творческого пути Пушкина состояла в том, что, воспитанный в кружковой поэзии 1810-х годов, он вошел в литературу в начале 1820-х как поэт с резко означенным «автобиографизмом», ориентированным на действительно широкий круг читателей (который можно уподобить «массовому читателю» нашей эпохи), а во второй половине 1820-х годов, в условиях острого и конфликта одновременно с читательской публикой и властью, попытался вернуться к моделям авторского поведения, характерным для XVIII века, когда лицо литературы определял не книжный рынок, а власть с ее «государственным заказом». Причем осуществить этот возврат Пушкин пытался способом также традиционным для русской литературы XVIII века — обращением к профетической теме. Правду сказать, и «образ поэта», утверждаемый Пушкиным в первой половине 1820-х годов многократно менялся. В условиях, когда в литературе торжествовал критерий цельности и неповторимости образа поэта, Пушкин как никто другой позволял себе нарушать императив этой цельности. Так между образами «гуляки вечно праздного, / Потомка негров безобразного» (1820) и образом «поэта-пророка» (1826) лежит всего шесть лет творческого развития.

Не приходится удивляться тому, что читающая публика не успевала за развитием пушкинского автобиографизма. Привыкнув к образу поэта-изгнанника и бунтаря, в творчестве проявившего себя «южными» поэмами и вольнолюбивой лирикой, а в поведении — выражением нонконформизма, поклонник пушкинского гения с разочарованием наблюдал за тем, как возвращенный из Михайловский ссылки поэт пытался строить свои отношения с властью совсем на иных основаниях, чем в 1820 году. Пик читательского недоумения по этому поводу пришелся на лето 1827 года, но именно тогда из печати вышли «Цыганы», по степени социального отрицания самая откровенная из всех Южных поэм. Полиция, также не успевавшая уследить за развитием пушкинского поведения, усмотрела в виньетке к «Цыганам» продекабристские аллюзии (несмотря на попытки поэта «примириться с правительством»).

Публикация «Пророка», предпринятая Пушкиным в 1828 году на страницах «Московского Вестника» вместо того, что утвердить читающую публику в представлении о независимости поэта, только усилила возникшую двойственность, поскольку в том же году и в том же журнале были напечатаны «Стансы». Когда же, отказавшись от попыток установить взаимопонимание с широкой публикой, Пушкин стал избегать публичных поступков и стал отгораживать свою частную жизнь от посторонних, его стали обвинять в наносном «аристократизме».

С конца 1820-х годов поэт стал культивировать новый тип автобиографизма, который подразумевал возрождение старых моделей независимого дворянского поведения. Однако занятие литературой не стало для Пушкина тем высоким «досугом», каким оно было для его предшественников, поскольку поэт оставался материально зависим от власти. Попытка пойти по пути Карамзина и сделать службой только занятие историей, отделив беллетристику, успеха не принесла. Оказалось невозможным выделить работу историографа во что-то отдельное от другого творчества, и главное — не удалось сохранить ту дистанцию в отношениях с властью, которую мог поддерживать Карамзин.

Противоречие между творчеством Пушкина и его положением и поведением в обществе, озадачивало не только современников, но и исследователей, сделав вечным вопрос, что же перед нами, особого рода эстетика, для которой требуемое эпохой единство творчества и поведения необязательно, или единство творчества и поведения все-таки существовало на непостижимом пока уровне?

Автор этой книги также пытался приблизиться к решению этой задачи, работая над статьями, составившими предлагаемую читателю книгу; притом цельность настоящего сборника не раз была под вопросом: То же, что она все таки увидела свет, результат настойчивости моего отца, В. Л. Немировского, терпения моей жены, К. Я. Немировской, и советов моих учителей и коллег, А. Е. Барзаха, В. Э. Вацуро, Б. М. Гаспарова, В. Д. Рака, А. Л. Зорина, С. А. Фомичева. Спасибо им всем.