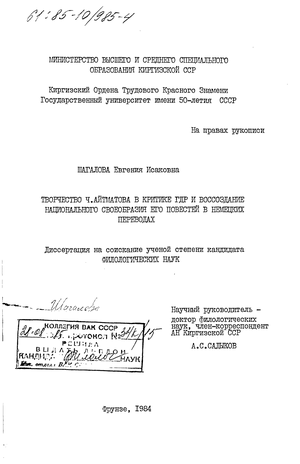

Содержание к диссертации

Введение

Глава I. ТВОРЧЕСТВО Ч.АЙТМАТОВА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ И КРИТИКЕ ГДР 19

1. Проблемы творческого метода. Особенности социалистического реализма на современном этапе 19

2. Исследования и статьи немецких ученых о национальном и интернациональном, о принципах отбора фольклорных сюжетов и их развитии в творчестве Айтматова 27

3. Особенности жанра. Черты положительного героя, коммунистический идеал, вклад в

Лениниану. Тема войны и мира. Дискуссия о повести "Белый пароход" 41

Глава II. ВОССОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО В НЕМЕЦКИХ ПЕРЕВОДАХ ПОВЕСТЕЙ АЙТМАТОВА 59

1. Советская школа перевода. Марксистско-ленинское понимание теории и практики художественного перевода. Школа перевода в ГДР 59

2. "Материнское поле" в переводе У.Рёриг 74

3. Повесть "Прощай, Гульсары!" в переводе Л.Горнунга 96

4. "Белый пароход" в переводе Г.-И.Ламбрехта 121

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 142

ЛИТЕРАТУРА к диссертации 153

- Проблемы творческого метода. Особенности социалистического реализма на современном этапе

- Исследования и статьи немецких ученых о национальном и интернациональном, о принципах отбора фольклорных сюжетов и их развитии в творчестве Айтматова

- Советская школа перевода. Марксистско-ленинское понимание теории и практики художественного перевода. Школа перевода в ГДР

Введение к работе

Как родное и близкое принято в ГДР творчество Айтматова. Оно воспринимается как блестящее доказательство расцвета культуры народов, до Октября не имевших письменности, как блестящее доказательство воплощенной в жизнь ленинской национальной политики. Оно доказывает, каких вершин может достигнуть народ, освобожденный от эксплуатации и угнетения, какой вклад он может внести в культуру своей страны и не только своей.

Все более глубокие взаимосвязи между социалистическими государствами отмечались на ХНУ, НУ и ХХУІ съездах КПСС как процесс глубоко закономерный. Общим для советской литературы и литературы ГДР является определение основных проблем: "Жить интересами народа, делить с ним радость и горе, утверждать правду жизни, наши гуманистические идеалы, быть активным участником коммунистического строительства - это и есть подлинная народность и партийность искусства .

На июньском /1983 г./ Пленуме ЦК КПСС К.У.Черненко указал, насколько "важно вовремя подмечать новые позитивные сдвиги в национальных отношениях, всесторонне анализировать тенденции расцвета и сближения наций, находить такие формы, которые открывают еще больший простор взаимообогащению культур наших народов". В постановлении ЦК КПСС "О литературно-художественной критике" подчеркивается особая актуальность исследования современного ху-

1 Материалы ШТ съезда КПСС. - М.: Политиздат, 1981, с.63.

Черненко К.У. Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы. - Коммунист, 1983, июнь, с.35.

дожественного процесса и взаимодействия культур стран социалистического содружества1.

Руководствуясь этими положениями, литературоведы исследуют взаимосвязи и взаимодействие литератур не только народов СССР, но и социалистических стран. Киргизская литература, рожденная Великим Октябрем, имеет давние дружественные связи с литературой стран социалистического лагеря. Эти связи становятся все более глубокими и многогранными. Положения, утверждаемые на ХХУТ съезде КПСС, близки писателям и теоретикам ГДР.

Об общности литератур ГДР и Советского Союза говорил в беседе с Айтматовым Х.Плавиус, критик и философ, приехавший во Фрунзе в 1977 г. по поручению редакции журнала "Веймарер байтреге": "Я убежден, что общность культур и литератур между нашими стра-нами настолько возросла, что Ваши проблемы стали и нашими .

В том же ключе писал поэт, теоретик, министр культуры ГДР И.Бехер: "Национальная политика Советского Союза существенная основа того, что советские художники в состоянии так же вживаться в человеческие образы и проблемы других народов, как и своего собственного".

В Германии интерес к киргизскому народу, его фольклору, художественным памятникам тысячелетней давности проявляется в середине прошлого века, то есть сразу же после упоминания в русской

Постановление ЦК КПСС "О литературно-художественной критике. -Правда, 1972, 25 января.

Айтматов Ч. Человек и мир. Семидесятые годы. - В кн.: В соавторстве с землею и водою... - Фрунзе: Кыргызстан, 1978, с.346

Бехер И. В защиту поэзии. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1959, с.184.

печати и особенно после публикаций. Даже небольшая статья в "Записках Русского географического общества" /1851/ была уже в 1852 году переведена и опубликована в Германии .

"Образцы народной литературы северных тюркских племен", изданные в Петербурге в 1885 г., были в том же году напечатаны в Лейпциге. Во многих работах о киргизском фольклоре начала нашего века исследуется вопрос о его значении для современного искусства.

Развернутая после Октября огромная работа по собиранию различных вариантов эпоса вызвала отклики за рубежом. В ГДР о киргизском народном эпосе сообщается во всех изданиях энциклопедии, не только в 18-томном 1974 года, но и в восьмитомнике 1961 года0. В 1966 году газеты "Нойес Дойчланд" и "Берлинер цайтунг" сообщали о незабываемой встрече с манасчи Саякбаем Каралаевым , а журнал "Зинн унд форм" напечатал эпизод из эпоса "Манас" /письмо Каныкей/ . Развернутое сообщение об эпосе "Манас" в 1967 г. приведено в книге "Литература народов Советского Союза . В 1974 г. издательство "Фольк унд вельт" опубликовало повесть "Ма-

Записки Русского географического общества, С.-П., 1851, кн.У.

Archiv fur wissenschaftliche Ktinste von RuBland, 1852, Bd.II, H.3.

Manas. - In: Meyers Neues Lexikon in 8 Bd. - Leipzig, 1961, Bd.5, S.585.

Goldstein 35!. Wochenende am Issyk-Kul. - Neues Deutschland, " Berlin, 1966, 12/11, S.3.

'-Manas. Der Brief Kanykeis. - Sinn und Form, Berlin, 1966, IT 2, s.4-54-4-67.

'. Literaturen der Volker der Sowjetunion. - Leipzig, 1967, S.283.

нас Великодушный" х и очень тщательно готовило издание эпоса "Манас" в большом объёме. Главный редактор Л.Кошут слушал фрагменты "Манаса" в исполнении Каралаева, а в 1975 году, иллюстрированный художниками Бальтцером и Бетке, в талантливом переводе Л.Горнунга эпос "Манас" был издан на немецком языке. Статьей Л.Кошута отметила газета "Берлинер цайтунг" это событие в общественной жизни ГДР, подчеркнув, что теперь широкие круги читате-лей смогут ознакомиться с "жемчужиной мировой культуры". Б том же ключе раскрывается значение киргизского фольклора в работах по истории культуры .

Небольшой отрывок из "Манаса" /"Прощание Манаса с сыном"/

был напечатан на немецком языке в венгерском востоковедческом

4 журнале .

Обще статьи о киргизской литературе помещены в немецкой энциклопедии и в других изданиях. Опубликованы стихи Ш.Бейшенали-

Manas der Hochherzige: Heldenepos. - Berlin: Volk und Welt, 1974-.

Berliner Zeitung, 1975» N 3«

Eine Kulturgeschichte der Volker zwischen Kaspischem Meer und Tien-Schan. - Leipzig, 1977»

Almasy G. Der Abschied des Helden Manas von seinem Sonne Semetey. - Keleti Szemle, 1911-1912, XII.

Kirgisische Literatur. - In: Meyers Neues Lexikon in 8 Bd. -Leipzig, 1967, Bd.2, S.265, 520-521, 822-823.

ева , Р.Рыскулова , поэма С.Эралиева , рассказы К.Каймова , обзор романа Т.Сыдыкбекова "Люди наших дней . В отдельном томе энциклопедии "Майерс ташенлексикон , посвященном литературам народов Советского Союза, помещен очерк Р.Опица, в котором характеризуются основные этапы истории киргизской литературы от устного народного творчества до современности.

Отмечая мировую известность эпоса "Манас" и других малых эпосов, прежде всего поэмы "Курманбек", популярность народных песен, трудовых и дидактических, в которых отражена народная мудрость, Р.Опиц более развернуто пишет о стремительном развитии всей художественной культуры Киргизии после Октября, о первых поэтах Токтогуле Сатылганове и Тоголоке Молдо.

Р.Опиц раскрывает процесс взаимосвязи и взаимовлияния между национальными литературами Советского Союза, особенно влияние русской и советской литературы, но в то же время отмечает, что многие произведения киргизской литературы создавались без непосредственного влияния близких по сюжету произведений русской литературы. Например, роман Элебаева "Долгий путь" создавался

Beyschenalijew, Schukurbek. Das Lied der alten Batma. - Berlin: Kinderbuchverl., 1979« - 14-1 S.

Ryskulow, Ramis. Lenz. - Freie Welt, 1976, S.24-.

Eralijew, Sujunbai. Zu den Sternen. - Freundschaft, 1967, N 26, 5/II» S.3.

Kaimow, Kassym. Die Anarbei-Brucke. - Freie Welt, Berlin,

1979, N 5, S.34-35-

Gelfand N. Menschen unserer Tage. - In: Handbuch der Sowjet-

literatur. Leipzig, 1975, S.14-3.

Literaturen der Volker der Sowjetunion. - In: Meyers Taschen-lexikon. Leipzig, 1967.

независимо от автобиографической трилогии М.Горького, так же как роман Т.Сыдыкбекова "Кен-Су" независимо от "Поднятой целины" М.Шолохова.

Б этом кратком очерке дан не только перечень авторов и их произведений, но и процесс развития киргизской литературы 30-х, 40-х, 50-х гг. Прозаики, поэты и драматурги - Баялинов, Токомба-ев, Сыдыкбеков, Боконбаев, Маликов, Турусбеков, Джантошев, Уме-талиев, Осмонов, Байтемиров, Абдумомунов - отразили свое время, - писал Р.Опиц, отмечая характерное для литературы социалистического реализма единство жизненного и творческого пути этих писателей, деливших с народом все трудности военных лет. Помимо общего обзора, в этом издании помещены краткие биографические сведения о жизни и творчестве киргизских писателей и поэтов.

В более полном издании - "Хандбух дер зовьетлитератур" /I917-1972/ , подготовленном учеными ГДР совместно с учеными московского "Института мировой литературы им. М.Горького" в 1975 гv освещается история развития киргизской литературы, процесс формирования метода социалистического реализма в киргизской литературе, кратко характеризуется творческий путь А.Токомбаева, Т.Сыдыкбекова, Ч.Айтматова, поэмы М.Алымбаева и С.Эралиева и, как отмечено в предисловии, писали главным образом о тех писателях, произведения которых были вехами литературного процесса и отражали основные эстетические категории - социалистический гуманизм, партийность, связь с народом, социалистический патри-

Handbuch der Sowjetliteratur /1917-1972/. - Leipzig, 1975.

отизм и интернационализм.

Обзор творчества Токтогула Сатылганова, А.Токомбаева, Т.Сы-дыкбекова и К.Баялинова дан в книге "Многонациональная советская литература I9I7-I972"1.

Б сборниках "Литература народов Советского Союза" /Лейпциг, 1975/ и "Многонациональная советская литература I9I7-I972" /Берлин-Веймар, 1975/ помещены сообщения о произведениях киргизских писателей, ещё не переведенных в ГДР: о Токтогуле, Тоголоке Мол-до, А.Токомбаеве, Д.Боконбаеве, К.Баялинове, Т.Сыдыкбекове, А.Ос-монове.

Наиболее известно за рубежом творчество Ч.Айтматова. По данным отдела иностранной литературы Государственной библиотеки Киргизской ССР им. Н.Г.Чернышевского произведения Айтматова опубли-

кованы во многих странах мира на 49 иностранных языках .

В ГДР его произведения опубликованы издательствами "Фольк унд вельт", "Культур унд фортшритт", "Ферлаг дер национ", "Фольк унд внесен", "Ауфбау-ферлаг", "Инзель-ферлаг", "Киндербухферлаг", "Филип реклам юн", "Дойче центральбюхерай фюр блинде" и др.

Multinationale Sowjetliteratur: 1917-1972« - Berlin -Weimar, 1975.

Произведения Ч.Айтматова и литература о нем на иностранных языках: Библиогр. указатель. - Фрунзе, 1979. Данные уточнены в 1984 г. При составлении библиографического указателя о творчестве Айтматова были использованы каталоги, картотеки& письменные справки и библиографические указатели Всесоюзной Государственной библиотеки иностранной литературы, Государственной библиотеки СССР им.В.И.Ленина, Немецкой Государственной библиотеки и Берлинской городской библиотеки.

Повести Айтматова переводились сразу же после их опубликования в Советском Союзе. "Джамиля" была издана в Берлине в I960 г., "Верблюжий глаз" - в 1962 г. в журнале "Советская литература" и отдельным изданием. "Первый учитель" и "Материнское поле" в 1963 г. Б 1964 г. в Берлине издан сборник, в который вошли повести "Джамиля", "Верблюжий глаз", "Первый учитель", "Материнское поле", "Лицом к лицу" и "Тополек мой в красной косынке". В Лейпциге отдельным изданием была опубликована повесть "Материнское поле" /1964/, в 1968 г. - "Прощай, Гульсары!". В 1970, 1972 и 1973 годах переиздавались ранее напечатанные повести. В 1974 г. "Фольк унд вельт" опубликовало двухтомное собрание сочинений, которое в 1980 году вышло уже пятым изданием. Роман "И дольше века длится день" был тотчас переведен и опубликован в 1982 годзг.

Исследования и статьи, посвященные многим проблемам творчества Айтматова, были напечатаны в научных трудах Университета им. Карла Маркса, в журналах "Веймарер байтреге", "Кунст унд литератур", "Кунст унд лебен", "Зинн унд форм", "Бильденде кунст", "Театер дер цайт", "Фильмшпигель", в сборнике "Многонациональная советская литература", 1945-1980, в газетах "Берлинер цай-тунг", "Нойес Дойчланд" и др.

Оценка творчества Айтматова в критике ГДР однозначна в основном. Наиболее четко её выразил профессор Университета им. К.Маркса Р.Опиц: "Мы убеждаемся в том, что его мастерство становится более зрелым и многогранным. Айтматов создает произве-

AitmatQw Tsch. Der Tag zieht den Jahrhundertweg: Roman /tlbers. von Charlotte Kossuth. - Berlin: Volk und Welt, 1982. - 392 s.

- II -

'дения столь масштабные, что при оценке киргизской литературы теперь уже должны предъявляться требования не меньшие, чем к другим явлениям мировой литературы. Повести Айтматова тоже являются частью "русского чуда", того взлета экономических и культурных завоеваний маленькой киргизской советской республики, достигшей

уровня самых передовых стран мира".

Мнение широких кругов общественности ГДР отражено на 7-й литературной конференции Общества германо-советской дружбы Эр-фуртского округа, посвященной 50-летию СССР, на которой обсуждались проблемы культурных связей между нашшли странами и творчество Айтматова в плане общности советской литературы и литературы ГДР.

Организаторами этой подлинно массовой конференции были многие общественные организации Эрфуртского округа: правление Общества германо-советской дружбы, руководство Культурбунда, Совет округа, отдел национального образования, кафедра русской и советской литературы Педагогического института им.Т.Нойбауэра, библиотеки ГДР и многие рабочие коллективы. Б работе конференции принимали участие трудящиеся промышленности и сельского хозяйства, студенты, учителя и ученики, библиотекари, книготорговцы и многочисленные гости. Х.Эккариус от имени окружного комитета СЕПТ приветствовал конференцию как проявление глубокой внутренней связи народов Советского Союза и ГДР, как значительный вклад в подготовку 50-летнего юбилея СССР, являющегося общим праздником для

Opitz R. Die Gestaltung des Helden unserer Zeit in Aitmatows Erzaalungen. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-. Universitat, Leipzig, 1964, 13.Jg., H.5» S.998.

наших народов.

"Литература, - говорил Х.Эккариус, - может разбудить разум и чувства человека... Советская литературы - литература, способствующая формированию социалистического созна-

ния, литература и для нас ...

Он отмечает национальные традиции и доминирующую общую цель для всех советских народов - стремление построить жизнь на социалистических и коммунистических началах. "Б этом плане советская литература одновременно является образцом для создания будущей социалистической литерату-р ы" /Разр. моя, Е.Ш./2.

Участники конференции говорили о глубине постановки проблем в прозе Айтматова, об изумительной зарисовке образов, о горьков-ском понимании человека. Повести "Джамиля", "Материнское поле", "Первый учитель" и др. рассматривались как классические произведения литературы социалистического реализма по философскому содержанию, коммунистической партийности, вере в человека и в его будущее. Обмен мнениями показал, насколько близка советская литература немецкому народу, насколько способствует она формированию человека социалистического общества. Авторское кредо Айтматова, его понимание задач писателя, сформулированное им на съезде писателей в 1971 году, воспринималось литературной критикой и общественностью ГДР так, точно советский писатель выразил мыс-

Eccarius Н. BegriiBungsworte der SED-Bezirksleitung. - la: Tschingiz Aitmatow. Werk und Wirkung. 7.Literaturkonferenz des Bezirks Erfurt. 29.11-1972. - Erfurt, 1972. - S.6.

Там же, с.7.

- ІЗ -

ли и чувства, близкие гражданам ГДР. "Казалось бы, - говорила И.Андрее, работница радиокомбината, - что может киргизский писатель сказать трудящимся ГДР? Он пишет об отношениях в своей республике, в киргизских аилах. И тем не менее, его повести очень близки немецкому читателю, так как главное в них - формирование индивидуальности, становление сознания человека, строителя социализма. .. Эта проблема имеет огромное значение и для нас. Главная задача - воспитать социалистическое сознание человека для того, чтобы мы могли успешно построить социалистическое общество у нас"1.

Для всех речей и выступлений на конференции, так же как и для всех исследовательских работ об Айтматове в ГДР, характерно привлечение его теоретических высказываний и широкое включение авторского текста. Отмечали совершенство прозы Айтматова, его поэтичность, тончайшие нюансы, которые трудно, не обедняя, передать косвенной речью.

Основной задачей конференции профессор Х.Флиге считает возможность показать на материале творчества одного писателя, Чингиза Айтматова, - насколько расцвела свободная литература в условиях рабоче-крестьянского государства на основе ленинской национальной политики. Характеризуя единичный, неповторимый вклад одного писателя в многонациональную свободную литературу, можно на конкретном примере показать общее - стремление всех народов к развитию, свободному от эксплуатации, угнетения и войны. "Культурный обмен лучшими достижениями внутри единого коллектива социалистического содружества, - говорил Х.Флиге, - характе-

Там же, с.44.

рен и для наших, все более тесных контактов с Советским Союзом"1. Повесть "Первый учитель" стала настольной книгой у студентов педагогического института, так как в ней они находили ответ на вопрос, каким должен быть учитель социалистического общества, как важна роль педагога-ленинца, который видит перед собой великую цель, для воспитания детей, для выбора пути. Они отмечали убежденность Дюйшена в победе социализма, его любовь к Родине, к человеку, его высокий моральный облик. "Все это, - говорила студентка Юкенбург, - сделало его учеников настоящими людьми. Наши дети

должны вырасти такими... новые идеи прививаются не сами, а толь-

ко благодаря людям, таким, как Дюйшен .

Многие участники конференции говорили о потрясающей жизненной правде, которой дышит каждая строка повести "Материнское поле", правде о том, что принесла война советским людям, что они выстрадали, что мужественно преодолели, и как бы ни было велико горе, эта повесть - гимн человеку, человечности, гимн все обновляющейся жизни. Отмечалась поэтичность киргизского фольклора, его наполнение современностью в творчестве Айтматова, многозначность пейзажа, особенно образ Млечного пути, словно объединяющего все мировое пространство в единой картине мирного, созидательного труда.

Повесть "Прощай, Гульсары!" была воспринята как нерукотворный памятник творцам новой жизни, а образ коммуниста Танабая утверждался в качестве примера для общественности ГДР.

Все доклады и сообщения, изданные под названием "Верк унд

Там же, с.14 '. Там же, с.25

> 15 -

виркунг", доказывают, что повести Айтматова импонируют широким кругам немецкой общественности своей философской глубиной, гуманистическим содержанием, коммунистической партийностью, поэтичностью и изображением действительности в ее движении к высшим формам общественной жизни.

Конференция в Эрфурте широко представляла общественное мнение, так как почти все участники выступали от имени многочисленных коллективов.

Отношение немецкой общественности к Айтматову и его творчеству отражают потоки писем из ГДР, которые автор получает от читателей различных возрастов. На 22 письма от старших школьников Айтматов отвечает открытым письмом, обращенным по существу к немецкой молодежи: "Читая Ваши письма, я как бы видел воочшо новый облик Германии. Германии социалистической. Читая Ваши письма, я ловил себя на мысли, что нет такой силы, которая могла бы разъять узы нашей дружбы, узы социалистического союза. И я думаю о том, как трудно дается народам путь к миру и согласию, какую неоплатную цену принесли мы ради этого... И потому долг каждого честного человека - беречь, как собственную жизнь, наши завоевания на пути мира, нашу дружбу и верность идеям социализма... Победе передовых сил способствуют... и те благородные порывы души, которыми отмечены Ваши письма".

Там же, с.40.

Дели и задачи исследования

Изучить материалы о творчестве Ч.Айтматова в ГДР - исследования и статьи в трудах университетов, статьи и рецензии в периодической печати и доклады многочисленных читателей на литературных конференциях.

Сопоставить постановку основных проблем социалистического реализма на современном этапе в творчестве Айтматова и трудах литературоведов ГДР, показать их внутреннее единство.

Анализ степени адекватности оригиналу немецких переводов повестей Айтматова в плане поставленной в диссертации проблемы.

Научная новизна работы

Для изучения материалов о творчестве Айтматова в ГДР автором диссертации сделаны переводы исследований и статей в объеме 8 печатных листов и сданы в издательство "Кыргызстан".

Анализа немецких переводов повестей Айтматова в нашей печати еще нет. В таком аспекте проблема ставится впервые.

Автор диссертации рассматривает процесс воссоздания национального и интернационального в немецких переводах повестей Айтматова - "Материнское поле", "Прощай, Гульсары!" и "Белый пароход" /в переводах У.Рёриг, Л.Горнунга, Г.-И.Ламбрехта/.

Практическая значимость работы

В ГДР повести Айтматова в этих переводах переиздаются многократно. Наши издания ученым ГДР, судя по содержанию их работ, известны. Можно надеяться, что критические замечания по переводам будут учтены редакторами последующих изданий.

Диссертация может стать пособием для преподавателей и .студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогичес-

ких институтов, при чтении курса "Киргизская советская литература", а также при проведении спецсеминаров по теме "Чингиз Айтматов за рубежом".

Методологическая основа работы

В основе работы - учение классиков марксизма-ленинизма о литературе и искусстве, о значении перевода произведений, выражающих самые прогрессивные идеи своего времени, решения съездов и пленумов ЦК КПСС, статьи и речи руководителей Коммунистической партии и правительства Советского Союза о роли литературы в борьбе за мир между народами, материалы съездов Союза советских писателей и симпозиумов по актуальным проблемам художественного перевода, материалы УШ, IX и X съездов Социалистической единой партии Германии о проблемах творческого метода и литературном процессе в ГДР.

В сборе фактических материалов преобладал метод сравнительно-сопоставительного анализа на уровне воссоздания национального и индивидуального своеобразия повестей Айтматова, интернационального содержания, на уровне жанра и др.

Содержание работы

І.Б первой главе работы рассматривается анализ творчества Айтматова в литературоведении и критике ГДР в связи с проблемами социалистического реализма на современном этапе. Внимание в основном сконцентрировано на национальном и интернациональном в творчестве Айтматова, на принципах отбора фольклорных сюжетов и их развитии в художественном произведении, на проблеме положительного героя и воспитательном значении произведений 'Айтматова.

2. Во второй главе раскрываются основные принципы советской школы перевода и школы перевода в ГДР / I/. Во втором, третьем и четвертом параграфах прослеживается процесс воссоздания национального и интернационального в немецких переводах повестей Айтматова "Материнское поле", "Прощай, Гульсары!" и "Белый пароход" /в переводах У.Рёриг, Л.Горнунга и Г.-И.Ламбрехта/.

Б заключении подытоживаются результаты исследования, среди которых главное - доказательство общности наших литератур, целей и задач в области искусства и общественной жизни.

Проблемы творческого метода. Особенности социалистического реализма на современном этапе

Проблемы творческого метода очень четко поставлены в материалах УШ, IX и X съездов Социалистической единой партии Германии, в немецкой марксистско-ленинской критике. "Искусство и культура, - говорил Э.Хоннекер на IX пленуме ЦК, - должны способствовать развитию личностей, которые в великой международной схватке социализма с империализмом и в нашем обществе занимают непоколебимую социалистическую позицию... "Реализм без берегов", который поступается социалистической идеологией и плывет по воле волн в фарватере буржуазного образа мысли, мы всегда отвергали и отвергаем" .

Социалистический реализм стал ведущим методом в художественной практике, литературоведении и критике ГДР. В Германии он имеет великую родословную. Ее начало - в классовых битвах 1848 года. Основные черты социалистического реализма - большая идейная глубина, осознанное историческое содержание - были намечены основоположниками марксизма и поэтами "Новой Рейнской газеты", впервые изображавшими всемирно-историческую миссию рабочего класса, не только как разрушителя старого мира, но и созидателя нового.

Это великое наследие действенно включено в эстетические системы и художественную практику многих немецких писателей XX века /А.Зегерс, И.Бехера, В.Бределя, Б.Брехта, Ф.Вольфа, Э.Штритт-маттера, Г.Канта и др./, литературоведов ГДР /А.Куреллы, В.Мит-тенцвая, В.Нойберта, Э.Симоне, Х.Плавиуса, Р.Опица, А.Лачинян, Э.Прахта, Д.Зоммера, К.Хагера, Р.Щрёдера/. Большое общеметодологическое значение имеет изданный в Берлине в 1970 г. коллективный труд - "Социалистический реализм. Введение. Позиции, проблемы, перспективы" и новый коллективный труд - "Введение в социалистический реализм"/Берлин, 1975/. Эти сборники - огромный вклад в эстетику социалистического реализма. Они стали трибуной для идеологической борьбы с противниками социалистической культуры, трибуной для защиты классического наследства.

Новая программа СЕЖ, принятая на IX съезде в мае 1976 года, подтверждает в области культурной политики принципы социалистического реализма. "Партия, - пишет Г.Кох в статье "Принципы социалистического реализма и идеологическая борьба", - поддерживает все усилия, которые направлены на дальнейший расцвет искусства социалистического реализма - искусства, отличающегося партийностью и народностью, социалистическим идейным содержанием и глубокой внутренней связью с жизнью народа" .

Немецкая марксистско-ленинская критика, начиная с Ф.Меринга, утверждает диалектическое единство критического и позитивного начала. Э.Прахт в трактовке этой проблемы следует Ф.Энгельсу и В.И.Ленину. "В диалектике отрицать - не значит просто сказать "нет"1. "Не голое отрицание, не зряшное отрицание, - писал В.И.Ленин, - -не скептическое /курсив авт. Е.Ш./..., а отрицание как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного . Развивая эти положения, Э.Прахт считает, что "социалистический реалист не может противопоставлять себя развивающемуся социалистическому обществу и лишь постоянная, принципиальная согласованность с ним гарантирует успех. Это не исключает критики в частностях. Доминантой, однако, является согласованность, а критика в социалистическом реализме выступает как момент Парезтийности" . В том же плане комментирует культурную политику Социалистической единой партии Германии К.Хагер, акцентируя конструктивную, созидательную роль искусства в ГДР.

Марксистско-ленинское литературоведение ГДР считает социалистический реализм новым методом, неизменным в своей идейной основе, но развивающимся в конкретных исторических условиях. "Неизменные по своему основному содержанию, - пишет Г.Кох, - принципы социалистического реализма обогащаются вместе с развитием общественной действительности, а также на-коплением творческого опыта в искусстве" .

Исследования и статьи немецких ученых о национальном и интернациональном, о принципах отбора фольклорных сюжетов и их развитии в творчестве Айтматова

В поле зрения немецкой марксистско-ленинской критики многие аспекты, которые по существу являются актуальными для литературы ГДР и советской литературы: социалистический реализм на современной стадии развития, единство национального и интернационального, фольклор и его включение в современность, традиции и новаторство, творческая индивидуальность писателя, проблема положительного героя, вопросы мастерства, сила воздействия его произведений на немецкого читателя и их воспитательное значение.

В литературоведении ГДР и в трудах наших ученых проявляется закономерное для стран социалистического содружества единство "общего" и "особенного" и связующим звеном является не только "общее" /единство целей и задач/, но и "особенное", проявляющееся в национальном своеобразии и в традициях народа. В национальном они видят идейно-эстетические ценности общечеловеческого значения.

Характеризуя отражение сложного пути общественного развития в прозе Айтматова, Р.Ошщ в своей статье "Изображение героя нашего времени в повестях Айтматова" отмечает, что конфликты, возникающие на этом пути, раскрываются им во все большей степени не только как национальные, но в плане решения общих проблем современности вообще.

В повести "Джамиля" Р.Опиц видит картины национальной жизни, местный колорит, нравы, обычаи, скульптурно четкие национальные характеры, их развитие в условиях советской действительности, благодаря которым возможно было решение конфликта на основе подлинно человеческих законов.

Повесть "Первый учитель" и рассказ "Верблюжий глаз" он анализирует как глубоко национальные произведения и в то же время отмечает их общечеловеческое значение, сознание большой ответственности простого человека за всё, что происходит на земле, придающее ему силу Геркулеса, сознание, что все на свете подчиняется человеку, и он преобразует мир по своему подобию.

Профессор Х.Флиге в своем выступлении на Эрфуртской конференции говорил, что место Айтматова в современной социалистической литературе прежде всего определяется сочетанием национального и интернационального, и на этой основе развивается его талант. С этого положения начинает свою статью "Величие человека в повседневной жизни" Р.Щрёдер: "Киргизский советский писатель Ч.Айтматов вошел в большую литературу своей страны и во всё больших масштабах осуществляет в художественной практике одну из основных своих теоретических задач - через национальное показать общечеловеческое"-1 . Единство национального и интернационального в творчестве Айтматова отмечается в ГДР политическими деятелями, литературоведами, критиками и общественностью. Этим объясняют его мировую известность.

Советская школа перевода. Марксистско-ленинское понимание теории и практики художественного перевода. Школа перевода в ГДР

Советская школа перевода опирается на марксистское понимание закономерности взаимосвязей культур всех народов. К.Маркс и Ф.Энгельс в "Манифесте комглунистической партии" отмечали, что "плоды духовной деятельности отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся всё более и более невозможными, и из множества национальных и местных литератур образуется одна всемирная литература" . Б нашей стране искусству перевода придается очень большое значение. П.Антокольский с трибуны Второго Всесоюзного съезда советских писателей говорил: "Мы утверждаем возможность перевести, переводимость /курсив автора, Е.Ш./ с любого языка на любой другой... На этом держится вся мировая культура. Это одна из предпосылок ее развития"

Г.Уэллс был поранен, увидев в 1920 г. в голодной России, испытывающей бесчисленные лишения, сотни людей, работающих над переводами, которые смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое не доступно ни одному другому народу. А в 1929 г. А.М.Горький уже мог с гордостью сказать: "Нигде в западноевропейских странах не переводится так много книг, как у нас, в Союзе Советских республик."

В.И.Ленин, поддерживая инициативу Горького, указал на значение переводов йсех. классиков мировой литературы, переводов, созданных не для "верхних десяти тысяч, а для миллионов трудящихся". И в наше время Советскому Союзу принадлежит первое место в мире по изданию переводов художественной литературы. Значительно расширены границы перевода. Не только литература Запада, но и Востока. "Библиотека Всемирной литературы" - воплощение ленинских заветов об унаследовании лучших духовных ценностей, созданных человечеством на протяжении всей его истории. Обмен духовными ценностями Айтматов считает актуальнейшей задачей человечества, когда речь идет о том, способны ли разум, культура, искусство в условиях острой идеологической непримиримости способствовать утверждению принципов гуманизма в общественной жизни. Айтматов убежден, что настоящая книга, проникнутая идеями гуманизма, в чем-то сможет изменить мир к лучшему.

Перевод в нашей стране - вид творчества, равный труду писателя. Труд писателя-переводчика в нашей стране - труд высочайшей квалификации. В таком качестве Второй съезд советских писателей включил художественный перевод в перечень литературных профессий. Высокий профессиональный уровень советской переводческой школы, по словам Ч.Айтматова, проявился в "БВЛ", в переводах, конгениальных прославленным оригиналам, иногда ещё более художественно значительных в их новом национальном варианте благодаря таланту, образованности переводчика и могучим ресурсам русского языка. Общепризнанно, что советская школа перевода по праву считается наиболее квалифицированной во всем литературном мире. И всеми признано появление нового, доселе невиданного типа художника-переводчика, созданного нашей действительностью. Новое заключается в том, что переводчик теперь участвует в литературном процессе того народа, с языка которого он переводит. Художественный перевод в нашей стране К.Чуковский называет музой, какой ещё не было в античном мире, - музой братства, музой дружбы.