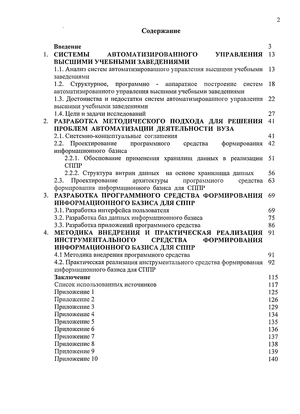

Содержание к диссертации

Введение

Системы автоматизированного управления высшими учебными заведениями 13

1.1. Анализ систем автоматизированного управления высшими учебными заведениями 13

1.2. Структурное, программно - аппаратное построение систем 18

автоматизированного управления высшими учебными заведениями

1.3. Достоинства и недостатки систем автоматизированного управления высшими учебными заведениями 22

1.4. Цели и задачи исследований 27

Разработка методического подхода для решения проблем автоматизации деятельности вуза

2.1. Системно-концептуальные соглашения 41

2.2. Проектирование программного средства формирования информационного базиса 42

2.2.1. Обоснование применения хранилищ данных в реализации СППР 51

2.2.2. Структура витрин данных на основе хранилища данных 56

2.3. Проектирование архитектуры программного средства формирования информационного базиса для СППР 63

Разработка программного средства формирования информационного базиса для СППР 69

3.1. Разработка интерфейса пользователя 69

3.2. Разработка баз данных информационного базиса 75

3.3. Разработка приложений программного средства 86

Методика внедрения и практическая реализация инструментального средства формирования информационного базиса для СППР

4.1 Методика внедрения программного средства 91

4.2. Практическая реализация инструментального средства формирования информационного базиса для СППР 92

Заключение 115

- Анализ систем автоматизированного управления высшими учебными заведениями

- Проектирование программного средства формирования информационного базиса

- Разработка баз данных информационного базиса

- Практическая реализация инструментального средства формирования информационного базиса для СППР

Введение к работе

Отличительной чертой развития образования на современном этапе является информатизация. Условием успешного внедрения информатизации в образовательный процесс вуза является единая политика и стратегия внедрения новых информационных технологий, как в процесс управления, так и в учебно-образовательный процесс, а также создание единого информационного пространства. Внедрение информатизации в учебный процесс требует решения сложных и многообразных задач, связанных с решением технологических, педагогических, организационных вопросов. С развитием в вузах децентрализации контроля и управления образовательным процессом, изменением форм организации и реализации учебного процесса, появлением различных форм дополнительного образования старые методы ведения делопроизводства не обеспечивают по всем аспектам деятельности вуза своевременного доступа к информации для принятия управленческих решений, направленных, прежде всего, на повышение качества подготовки специалистов. Одним из перспективных направлений для решения этих задач является разработка и внедрение автоматизированных систем управления вузом (АСУ ВУЗ) с применением новых информационных технологий, таких как поддержка принятия решений (ППР).

Актуальность темы. Одной из основных задач высшего учебного заведения является повышение качества учебного процесса. Это предполагает как оперативность получения и обработки информации от различных подразделений вуза, предназначенной для оперативного реагирования на текущую ситуацию так и анализ и проработку большого количества информации специально преобразованную таким образом, чтобы её было удобно использовать в ходе принятия административно-управленческих решений. Решение этих задач позволит повысить качество подготовки молодых специалистов и выйти на новый уровень организации учебно-хозяйственной деятельности вуза.

Высшее учебное заведение состоит из большого количества отделов и подразделений со сложным взаимодействием между ними. Существующие автоматизированные системы, внедренные на основе локальных решений частных проблем, не соответствуют требованиям задач управления и возможного выбора оптимальных управленческих решений.

Поэтому создание корректно-функционирующей автоматизированной системы управления позволяющей повысить качественный уровень деятельности вуза является актуальной задачей.

Целью работы является разработка программного средства формирования информационного базиса для внедрения системы поддержки принятия решений (СППР) в вузе.

Методы исследования.

В работе использовались классические методы: системно-концептуальных соглашений; построения информационных технологий и систем; системного и прикладного программирования; объектно-ориентированного подхода (анализ, проектирование, программирование); проектирования и реализации хранилищ баз данных.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих результатах:

1. Разработана комплексная методика создания программного средства формирования информационного базиса на основе использования системно-инструментальных средств и ПО с открытым кодом, позволяющая в условиях большой текучести кадров и низкой профессиональной квалификации персонала, разрабатывать и сопровождать программные средства.

2. Предложена теоретико-множественная модель СППР, позволяющая решить основные задачи от формализации до выработки последовательности управляющих решений.

3. Разработана архитектура СППР на основе программного средства, позволяющая применять её в вузах с различными уровнями развития учебно хозяйственной деятельности.

4. Разработано программное средство, позволяющее организовать автоматизированную деятельность вуза в виде СППР.

5. Предложен метод внедрения СППР в вузе, основанный на последовательности создания и применения модулей программного средства формирования информационного базиса. Данный метод позволяет выполнять быстрое внедрение, корректное сопровождение и обработку данных и знаний в вузе, при влиянии существующих негативных факторов создания и внедрения.

На защиту выносятся следующие результаты:

1. Комплексная методика создания программного средства формирования информационного базиса для СППР в вузе.

2. Архитектура СППР на основе программного средства формирования информационного базиса для вуза, разработанная на основе новых информационных технологий.

3. Программное средство формирования информационного базиса для СППР, позволяющее организовать автоматизированную деятельность вуза.

4. Метод внедрения СППР в вузе, позволяющий выполнять быстрое внедрение, корректное сопровождение и обработку данных и знаний.

Практическая ценность полученных результатов состоит в организации и корректном функционировании программного средства формирования информационного базиса, обеспечивающего функционирование системы поддержки принятия решений.

Внедрение разработанных методик при реализации программного средства формирования информационного базиса позволяет получить следующие результаты:

1. В условиях большой текучести кадров и низкой профессиональной квалификации персонала, разрабатывать и сопровождать программные средства.

2. Решать основные задачи деятельности вуза от формализации до выработки последовательности управляющих решений.

3. Внедрять программное средство формирования информационного базиса в вузах с различными уровнями развития учебно-хозяйственной деятельности.

4. Организовать автоматизированную деятельность вуза в виде СППР.

5. Минимизировать ошибки при принятии решений в управлении и сопровождении системы.

6. Проводить оценку прогнозирования возможных ситуаций.

7. Снижать затрат на реализацию и внедрение программного средства. Реализация и внедрение результатов работы. Разработанное программное средство внедрено в Иркутском государственном университете путей сообщения, Забайкальском институте железнодорожного транспорта, Улан-Удэнском институте железнодорожного транспорта, Красноярском институте железнодорожного транспорта.

Апробация работы: основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на IV Российско-Украинском научно-техническом и методическом симпозиуме, г. Пенза, 2006 г., конференции «Перспективы развития железнодорожного транспорта на рубеже XXI века», г. Чита, ЗабИЖТ, 1999 г., международной научно-практической конференции «Развитие транспортной инфраструктуры - основа роста экономики Забайкальского края», г. Чита, ЗабИЖТ, 2008 г., Интернет-конференции по проблемам теории и практики управления, г. Москва, 2008 г., VII всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Современные информационные технологии в науке, образовании и практике», г. Оренбург, ОГУ, 2008 г.

В первой главе дан обзор автоматизированных систем управления вузом, в основу которых внес существенный вклад Федор Евгеньевич Темников один из основателей российской школы информатики. Под его руководством были разработаны методологические основы создания АСУ, сформулированы основные принципы создания автоматизированных систем управления в вузах страны.

Рассмотрен опыт внедрения различных программных продуктов для автоматизации отдельных направлений деятельности вуза. Проведен анализ существующих АСУ ВУЗ, в том числе с применением СППР.

Результаты анализа показали, что дальнейшее развитие и внедрение таких систем затруднено в связи с решением сложных информационно-технических, технологических, педагогических, организационных задач и отсутствия четкого методического подхода.

В главе анализируются основные существующие структуры программно-аппаратных систем управления вузом. Рассмотрены особенности информационного рынка и задач совершенствования информационных технологий в сфере автоматизации учебно-хозяйственной деятельности вуза. Проанализированы программно-аппаратные платформы существующих АСУ.

На основании проведенного анализа существующих АСУ ВУЗ выявлены основные недостатки, затрудняющие процесс внедрения автоматизации в деятельность вуза к которым можно отнести: разрозненность подсистем, затрудняющую интеграцию их в единую систему; высокую стоимость; сложность при внедрении и сопровождении; отсутствие в учебных заведениях квалифицированных специалистов со знанием системного программного обеспечения (ПО) и сетевых технологий.

На основании анализа подходов, методов и средств автоматизации построения систем управления сделан вывод, что существующие подходы к разработке АСУ ВУЗ не удовлетворяют сегодняшним требованиям к проектированию и реализации систем управления высшими учебными заведениями. Как правило, они не поддерживают весь жизненный цикл разработки программного обеспечения и не позволяют интегрировать современные технологии в рассматриваемую предметную область.

Перспективным направлением в области информационных технологий являются технологии, позволяющие создавать программные комплексы в виде систем поддержки принятия решений на основе хранилищ данных. На основании полученных выводов предложена теоретико-множественная модель организации хранилища данных для формирования информационного базиса для СППР в вузе.

По результатам проведенного в первой главе исследования сделан вывод, что дальнейшее повышение эффективности АСУ ВУЗ можно сделать путем использования новых информационных технологий в её основе и методик создания и внедрения программных средств. Реализация АСУ ВУЗ в виде программного средства формирования информационного базиса для СППР позволила бы осуществить корректное функционирование системы и взаимодействие всех направлений видов деятельности вуза.

Во второй главе предложена комплексная методика создания программного средства формирования информационного базиса СППР для решения проблем автоматизации деятельности вуза. На основании проведенного анализа обозначены общие требования к СППР в вузе. Программное средство формирования информационного базиса для СППР должно быть ориентировано на открытые стандарты и открытый программный код, обладать WWW-интерфейсом и функциональными характеристиками прикладных и программных систем, иметь многоуровневую распределенную архитектуру.

На основании выдвинутых требований к программному средству во второй главе определены системно-концептуальные соглашения, которые взяты за основу при разработке СППР для автоматизации учебно-хозяйственной деятельности высшего учебного заведения. На основании системно-концептуальных соглашений автором предлагается: организовать систему поддержки принятия решений на основе трехуровневого хранилища данных, принять в качестве основной архитектуры программного средства для СППР трехуровневую распределенную архитектуру «клиент-сервер», использовать для централизованного хранения данных сервер баз данных, для реализации серверной части программного средства использовать язык программирования Perl (Practical Extraction and Report Language), для реализации клиентской части использовать язык гипертекстовой разметки (HTML) и язык JavaScript для динамической поддержки WEB-интерфейса.

На основании выдвинутых требований и определенных системно-концептуальных соглашений разработана и приведена схема системно-инструментальной поддержки СППР.

Для реализации системно-инструментальной поддержки во второй главе предложена архитектура программного средства для СППР, основанная на трехуровневой архитектуре «клиент-сервер».

Предлагаемая трехуровневая архитектура состоит из: уровня интерфейса пользователя (клиентская часть), который отвечает за представление информации пользователю; уровня предметной области (сервер приложений), реализующий основную функциональность приложения; уровня ресурсов (сервер баз данных).

Во второй главе приводится обоснование использования СППР на основе трехуровневого хранилища данных.

Спроектирована архитектура программного средства формирования информационного базиса для СППР. В основе СППР лежит разработанное программное средство, реализующее основные функции системы управления учебно-хозяйственной деятельностью вуза. Наполнение информационного базиса данными осуществляется посредством программного инструментария, выполненного с помощью технологии клиент-сервер, обеспечивающего удаленный доступ пользователей с нескольких компьютеров одновременно. Выделяются следующие основные функции: ввод, хранение и редактирование информации, контроль правильности данных, просмотр и поиск информации по заданным критериям, получение форм отчетности.

Таким образом, такой подход создания программного средства формирования информационного базиса для СППР позволяет реализовать систему поддержки принятия решений для автоматизации деятельности вуза. Третья глава посвящена проектированию и реализации программного средства формирования информационного базиса для СГШР, а также его практическому применению.

Рассмотрена разработка пользовательского интерфейса в соответствии с правилами и принципами проектирования пользовательского интерфейса. Проектирование продукта базировалось на опыте и ожиданиях будущих пользователей с учетом их различий в социальном, культурном плане, в деловом окружении и точке зрения проектировщика. В основу разработки легли три основополагающих принципа: контроль пользователем интерфейса; уменьшение загрузки памяти пользователя; последовательность пользовательского интерфейса.

В разделе приводится разработка баз данных информационного базиса в соответствии с принципами построения многоуровневой модели данных, которая состоит из внешней, инфологической, концептуальной и физической моделей.

Также приводится технология хранения, и обработки данных о состоянии объекта в определенные моменты времени. Предложена специальная структура хранения, обеспечивающая на основе стандартной реляционной модели и языка SQL, запросов, обработку данных.

Приведены: логика создания программного средства в соответствии с разработанными моделями программ и данных; схемы алгоритмов ключевых программных модулей.

Представлена разработка приложений, основанных на концептуальных требованиях пользователей, разработчиков и структуры вуза.

Предложена реализация приложений на языке программирования PERL. Связь приложений с интерфейсом пользователя организовать при помощи протокола CGI, а связь с сервером баз данных - с помощью драйверов DBD и DBI.

На основании результатов, полученных при разработке схем и моделей программ данных, приведенных в третьей главе, сделан вывод о возможности практической реализации программного средства формирования информационного базиса для СППР.

Четвёртая глава посвящена методике внедрения СППР в вузе на основе разработанного программного средства. Приведены практические результаты работы созданного программного средства для СППР в вузе, которое позволяет осуществлять формирование оперативных данных для административно-управленческого состава, оперативные и управленческие функции, основываясь на данных, получаемых из информационного базиса, а также предоставляет экспертные данные лицам, принимающим решения (ЛИР). Для обработки и манипулирования данными на уровне пользовательского интерфейса реализованы специализированные формы, позволяющие добавлять, редактировать, удалять и отслеживать состояние объектов. Сервисы извлечения и представления позволяют выполнять запросы к базе данных на любой момент времени. Представлены WEB формы, реализованные приложениями посредством сервисов и выходных форм, которые осуществляют работу пользователей в системе управления учебно-хозяйственной деятельностью вуза.

В этой главе также приведено описание программного средства, состоящего из комплекса взаимосвязанных подсистем: приемная комиссия, деканат, электронный учебно-методический комплекс, тестовая платформа, учебный отдел, библиотека, контроль доступа.

Внедрение программного средства формирования информационного базиса для СППР в учебно-хозяйственную деятельность вуза осуществлялось на базе Иркутского государственного университета путей сообщения, Забайкальского института железнодорожного транспорта, Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта, Красноярского института железнодорожного транспорта.

В заключении приведены основные выводы по работе и отмечается, что на основе проведенных исследований решена актуальная проблема программной реализации и внедрения программного средства формирования информационного базиса для СППР. Методика применения поддержки принятия решений в автоматизированной системе управления вузом предложенная в диссертации позволяет организовать корректное управление деятельностью вуза.

Анализ систем автоматизированного управления высшими учебными заведениями

Во всем мире уделяется особое внимание системам автоматизации и управления предприятием. Сегодня просто невозможно представить работу большинства успешных российских предприятий без информационной системы поддержки управления. Как ни странно, в список организаций, имеющих информационные системы управления, почти не попадают наши университеты и вузы. Это притом, что престиж российского образования по-прежнему высок, а масштабы отечественной системы образования поистине огромны. Проблема перевода делопроизводства и управления вуза на электронную основу возникла с появлением первых компьютеров, но до настоящего времени не решена.

На сегодняшний день далеко не каждый заказчик может рассчитывать на абсолютно адекватное разрешение информационно-технических проблем, характерных для вуза его масштабов, его отрасли и его географического местоположения. Сложность вуза с точки зрения информатизации обусловлена наличием сложных процессов, большим контингентом студентов и сотрудников, распределенностью инфраструктуры, сложностью оргструктуры, сложностью внешнего окружения, с которым вузу необходимо взаимодействовать. Информационная среда вуза в результате должна содержать множество серверов, данных, понятий, баз данных, коммуникационных устройств, информационных систем, автоматизированных процессов, пользователей, при этом между ними должны существовать связи. Проблема постоянных изменений в процессах реального мира приводит к необходимости постоянных изменений в информационная среде: изменений понятий, процессов, инфраструктуры пользователей [1, 85]. Во многих вузах страны за последние 10 лет накоплен опыт по созданию систем управления базами данных.

Начало разработки автоматизированных систем управления вузом было положено коллективом проблемной лаборатории автоматизированных информационных систем высшей школы под руководством Федора Евгеньевича Темникова - доктора технических наук, профессора, одного из основателей российской школы информатики. Под его руководством были разработаны методологические основы создания АСУ, сформулированы основные принципы создания автоматизированных систем управления в вузах страны. В 1970-80-е годы была проведена работа по созданию автоматизированных информационных систем. Силами Научно-исследовательского института высшей школы СССР был создан комплекс программ, известный под названием «АСУ ВУЗ». Было начато внедрение данного комплекса в крупнейшие вузы страны, имеющие наибольший технический и интеллектуальный потенциал. В вычислительных центрах эти системы дорабатывались специалистами соответствующих вузов, создавались новые подсистемы [87, 88, 89].

Эта тенденция продолжилась в 1990-е годы, когда основной платформой для разработок стала IBM PC. Развитие научно-технического прогресса позволило применять новые информационные технологии в дальнейшем развитии систем автоматизации в вузах. Многие проекты реализовывались «с нуля», строились новые модели, учитывающие обновившиеся финансовые и другие механизмы. В результате сформировалось множество более или менее полноценных, но совершенно не совместимых друг с другом систем.

Первые версии программ были написаны в FoxPro for Dos, затем использовался FoxPro for Windows. Но, к сожалению, эти программы не были рассчитаны на работу в локальной сети. Дальнейшие разработки продолжились с использованием языков Delphi и таблиц Paradox и т.д. На сегодняшний момент можно выделить основных производителей программного обеспечения для российских вузов. Это компания «REDLAB» и фирма «1С». Из частных разработок можно выделить АСУ ВУЗ Казахского государственного университета им. Аль-Фараби г.Алматы, Павлодарского Университета (ПаУ, Казахстан). Также существует множество программ общего назначения для электронного документооборота, которые не учитывают всех тонкостей и требований отдельно взятого вуза, программных продуктов для автоматизации рутинной работы учебных заведений ещё меньше и они не так распространены [18].

За рубежом аналогичные системы, производимые фирмой «REDLAB» используются в 360 крупнейших учебных заведениях, таких, например, как Массачусетский технологический институт, университет Гумбольдта и других.

На научно практической конференции «Задачи и проблемы информатизации образовательных учреждений» проходящей в МГТУ в конце 2006 г. был представлен анализ текущего состояния информатизации в вузах [14]. В качестве основных компонентов, определяющих уровень информатизации вузов, были выбраны: стратегия информационных технологий; электронный портал; электронные библиотеки; системы дистанционного обучения (СДО); системы электронного документооборота (СЭДО); системы управления кадрами; системы управления финансами и бухучета; аналитические системы управления деятельностью вуза. На рис. 1.1 представлена диаграмма оценки текущего состояния информатизации вузов по этим основным направлениям.

Отсутствие у многих вузов систем электронного документооборота на первый взгляд кажется удивительным. Но на самом деле это следствие «лоскутной» автоматизации вузов. Та же причина, по-видимому, повлияла и на незначительное количество аналитических систем в вузах - ведь для построения аналитической системы поддержки принятия решений необходимо получать обобщенную информацию о различных аспектах деятельности вуза.

Проектирование программного средства формирования информационного базиса

Эффективность создаваемого программного средства в значительной степени обеспечивается введением принципиально новых задач, как правило, оптимизационных, которые при ручной технологии не решались или решались частично из-за отсутствия адекватной модели, невозможности переработать большой объем информации и добиться нужной точности, детальности в скорости расчетов [56]. Непрерывное развитие системы автоматизации предусматривает возможность ввода новых и совершенствования решаемых задач как при поэтапном вводе системы в действие, так и при дальнейшем ее развитии, сохраняя при этом целостность системы и взаимосвязи между задачами. Этот принцип связан с гибкостью, адаптацией системы к изменениям во внешней среде. При проектировании программного средства следует обеспечить согласованность пропускной способности отдельных частей системы, анализируя опыт предыдущих разработок. Для объекта нового типа на основе анализа группы объектов проектирование ведут таким образом, чтобы программное средство можно было использовать в дальнейшем для аналогичных систем [8, 9].

Уровень типизации может быть различным: от уровня подсистем и выполняемых ими функций до типовых программ решения специальных задач.

При проектировании программного средства нужно автоматизировать все процессы, связанные с движением информации -сбор, хранение, передачу, обработку данных и выдачу их для использования в виде подготовленных машиной документов или в иной удобной форме. В системах с наиболее полной автоматизацией традиционные формы документа представления на бумаге, либо отсутствуют, либо должны иметь ограниченное применение для некоторых специальных случаев. Соблюдение принципа однократного ввода данных означает, что независимо от числа задач, в которых используются какие-либо сведения, числа обращений к ним, их ввод должен осуществляться лишь один раз с последующей выдачей по мере необходимости из памяти машины. Спроектированное программное средство должно обладать способностью некоторой компенсации нарушений функций отдельных частей и устройств. Система должна продолжать выполнение основных функций, хотя эффективность ее может оказаться пониженной. При программных и технических сбоях проектируемое программное средство должно обеспечивать возможность автономной работы его подсистем, которые выполняют свои функции, хотя и с ухудшенной эффективностью, в течение некоторого времени без связи с вышестоящей подсистемой. Другим способом является возможность временного выполнения всех или части функций одной подсистемы другой (специфическая форма резервирования). С самого начала проектирования программного средства важно предусмотреть поэтапный ввод его в эксплуатацию. Это позволяет при ограниченных ресурсах быстрее получить реальный эффект, обеспечивает более плавный переход сотрудников к работе в новых условиях, улучшает отработку и опробование отдельных частей системы, повышает уверенность в ее будущей успешной работе [96].

Сотрудникам вуза должны быть понятны цели и задачи внедряемого программного средства, иначе процесс внедрения может встретить сопротивление [37]. Наглядность сути и задач программного средства достигается путем их отражения в модели деятельности вуза, что позволяет всем участникам внедрения новых процессов увидеть изменения и понять их цели. Для облегчения хода внедрения нужно изначально автоматизировать те действия пользователей, которые можно описать в виде алгоритмов [82]. Это освобождает сотрудников от выполнения рутинных операций. Именно дополнительная нагрузка на сотрудников, связанная с освоением новых образовательных технологий, часто приводит к пробуксовке процесса внедрения. Необходимо акцентировать внимание на положительных сторонах внедрения программного средства, а для этого необходимо как можно раньше получить пусть небольшие, но видимые результаты -использование информационных технологий может заметно ускорить их получение. С помощью информационных технологий руководство вуза так же может осуществлять мониторинг процесса внедрения и анализ возникающих проблем [77,53].

В соответствии с определенными системно-концептуальными соглашениями для реализации программного средства предлагается использовать следующие технологии и программные продукты: 1. В качестве базовой операционной системы для уровня ресурсов и уровня логики предметной области предлагается использовать Linux. 2. В качестве сервера баз данных предлагается свободно-распространяемый MySQL-сервер. Версии этого сервера работают под различными ОС Windows, Linux, Solaris, FBSD, 3. В качестве интеграционной технологии для реализации взаимодействия между клиентами и серверами предлагается технология CGI (Common Gateway Interface).

Разработка баз данных информационного базиса

Все актуальные требования предметной области и адекватные им «скрытые» требования на стадии проектирования должны найти свое отражение во внешней модели. Нельзя предусмотреть все возможные требования пользователей базы данных. Но в большинстве предметных областей такие основные данные, как объекты и их взаимосвязи, относительно стабильны. Меняются только информационные требования, то есть способы использования данных для получения информации. Степень зависимости следующих моделей от данных внешней модели определяется тщательностью проектирования первой. Всесторонний анализ объектов предметной области и их взаимосвязей минимизирует влияние изменения требований к данным в одной программе на другие программы. Инфологическая модель - является средством структуризации предметной области и понимания концепции семантики данных. Инфологическая модель рассматривается как средство документирования и структурирования формы представления информационных потребностей, которая обеспечивает непротиворечивое общение пользователей и разработчиков системы. Инфологический уровень представляет собой информационно-логическую модель предметной области, из которой исключена избыточность данных и отображены информационные особенности объекта управление без учета особенностей и специфики конкретной СУБД. То есть инфологическое представление данных ориентированно преимущественно на человека, который проектирует или использует базу данных. Основными конструктивными элементами инфологической модели являются сущности, связи между ними и их свойства (атрибуты). В основу проектирования инфологической модели лег аппарат рода структур предложенный С. П. Никаноровым совместно с Д. Б. Персицем в конце семидесятых годов [66, 67, 68].

Пусть род структуры S содержит - XI и Х2 где (XI и Х2 базисные множества), не имеет вспомогательных множеств и включает единственную родовую структуру D1, которая типизируется выражением В(Х1 х Х2), т. е. D1 О О В(Х1 х Х2). Если теперь XI проинтерпретировать как множество сотрудников вуза, а Х2 - как множество форм документов, имеющих хождение в том же вузе, то родовая структура D1 может быть проинтерпретирована как отношение использования форм документов сотрудниками вуза. Интерпретация рода структуры выражением естественного языка, называется лингвистической интерпретацией. С ее помощью задаются имена тех множеств, элементы которых будут задавать объектную интерпретацию. Объектная интерпретация формируется следующим образом. Базисным множествам сопоставляются списки, соответственно список сотрудников вуза и список форм документов. Родовой структуре сопоставляется таблица, в которую занесены фамилии сотрудников вуза, использующих те или иные формы документов. Таблица имеет следующий вид:

В шапку таблицы заносится лингвистическая интерпретация родовой структуры, а в шапки столбцов - лингвистические интерпретации соответствующих проекций родовой структуры. В каждой из строк таблицы - фамилия сотрудника и одна из используемых им форм документов. Для того чтобы наложить ограничения на объектную интерпретацию базисных множеств и родовых структур в виде определенных зависимостей между элементами применялись аксиомы. Выражение, которые называются вспомогательными базисными множествами и имеют фиксированную в данном роде структуры интерпретацию, независимо от его применения в той или иной предметной области. Примером аксиом, которыми можно наложить следующие ограничения на базисные множества и родовую структуру из приведенного выше примера: Аксиомы задают ограничения на объектную интерпретацию базисных множеств и родовых структур в виде определенных зависимостей между их элементами. В частных случаях в родах структуры может не быть ни одной аксиомы, как в изложенном выше примере. Математический смысл первой аксиомы состоит в том, что все элементы из множества, интерпретирующего XI, задействованы в интерпретации родовой структуры D1, а смысл второй - в том, что элементы отношения, интерпретирующего родовую структуру D1, находятся в однозначном, т.е. в функциональном, соответствии. Лингвистическая интерпретация первой аксиомы будет звучать так: «Все сотрудники вуза используют формы документов» или в другой редакции: «Каждый из сотрудников вуза использует хотя бы одну форму документов». Лингвистическая интерпретация второй аксиомы может быть построена следующим образом: «Сотрудник вуза использует не более одной формы документов». Если объединить смыслы двух приведенных аксиом, то получится, что «каждый сотрудник вуза использует единственную форму документов». При проектировании базы данных аксиомы играют роль математических прототипов программ, которые, контролируют целостность базы данных при операциях над данными: их вводе, изменении и удалении [44]. При соответствующим образом разработанной СУБД эти программы будут проверять все содержимое базы, включая вводимый в данный момент элемент, на соответствие тем ограничениям, которые сформулированы в аксиомах.

Практическая реализация инструментального средства формирования информационного базиса для СППР

Методика внедрения программного средства заключается в последовательном использовании программных модулей позволяющих на начальном этапе внедрения обеспечить не только использование ресурсов информационного базиса для ЛПР, но и организовать администрирование СППР службой технического сопровождения системы. Поэтапный ввод в эксплуатацию элементов системы предоставляет возможность начать использование программных модулей на самых ранних этапах. Это, в свою очередь, позволяет более равномерно осуществлять подготовку персонала, его адаптацию к новым требованиям и возможностям.

На начальном этапе реализуется первый уровень системно-инструментальной поддержки предложенной во втором разделе, представляющий собой ИСР, которая связана с оперативным руководством и документооборотом вуза. На этом этапе ведется формирование оперативных БД, внедрение сервисных приложений, используемых администраторами системы и пользовательских приложений, реализующих первостепенные задачи управления ресурсами, наполнения и агрегирования данных информационного базиса. Практическими результатами внедрения этого этапа является формирование оперативных данных и получение форм отчетности для первого уровня СППР.

Методика пошагового поэтапного внедрения системы предусматривает разбивку информационных блоков на очереди внедрения с учетом производственных приоритетов, что обеспечивает планомерный поступательный процесс их эволюционного ввода в эксплуатацию в отделах и подразделениях вуза.

При этом обеспечивается непрерывный замкнутый процесс с обратной связью, в ходе которого происходит постоянное пополнение и совершенствование информации в базе данных после ее первоначального наполнения, нормализации (вычистки) и ввода в эксплуатацию. Основу этого подхода составляет технологическая среда (система) для постоянного, в режиме реального времени, взаимодействия пользователей (потребителей информации - сотрудников отделов и функциональных подразделений) и ЛПР, отвечающих за ведение информационного базиса.

Здесь также следует учесть, что все действия пользователей системы в достаточной степени стандартизируются, основываются на единой методологии ведения справочников и таким образом снижается негативное влияние «человеческого фактора» при формировании и изменении данных. Кроме того, очень важно, что все действия пользователей осуществляются посредством специализированных высокотехнологических средств, обладающих возможностями верификации данных. Функции изменения данных и доступ к различным категориям (группам) справочников системы настраиваются в соответствии с ролевыми полномочиями, так что риски возникновения ошибок со стороны пользователей - минимальны.

В основе следующего этапа внедрения СППР лежит второй уровень системно-инструментальной поддержки, который требует создания хранилища данных и накопления большого количества информации, в том числе и ретроспективной. Для организации второго уровня в соответствии со схемой системно-инструментальной поддержки требуется достаточно большой период времени около 5-6 лет в зависимости от различных форм обучения и уровня развития учебно-хозяйственной деятельности вуза. Практическое применение методики приведенной выше впервые было спользовано при внедрении инструментального средства формирования информационного базиса для СППР на базе Забайкальского института железнодорожного транспорта (г. Чита) в 2002 году. Данная СППР имеет несколько модулей: 1. приемная комиссия; 2. деканат; 3. электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК); 4. тестовая платформа; 5. учебный отдел; 6. библиотека; 7. контроль доступа; Первым программным модулем, введенным в эксплуатацию, был модуль Приемная комиссия (ПК). На этом модуле отрабатывались методы хранения, отображения информации и среды взаимодействия в системе. Структурная схема модуля ПК представлена в приложении 5. Данный модуль обеспечивает все необходимые функции приемной комиссии, к ним относятся: 1. Ввод данных абитуриента. Здесь происходит автоматизированное заполнение форм данными необходимыми для приема абитуриента в вуз. К этим данным относятся: личные данные студента, результаты выпускных экзаменов, социальное положение, данные родителей и т.д.. Для получения фотографии абитуриента используются Web-камеры управляемые с помощью сервиса встроенного в программное приложение (рис. 4.1). На основании введенных данных формируются печатные формы: заявление о приеме в вуз, опись документов для личного дела, расписка о сдаче документов в вуз, экзаменационный лист, договор на обучение и т.д. Чтобы исключить ошибки при вводе все данные заполняются секретарями приемной комиссии.